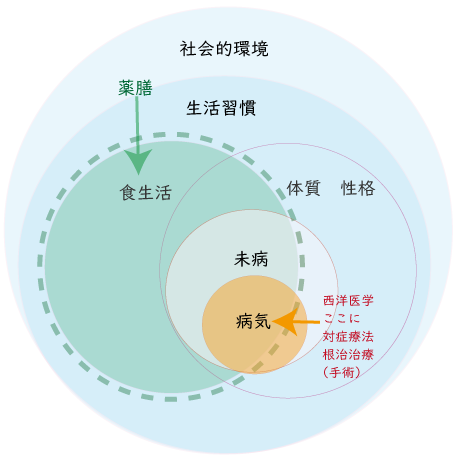

薬膳(やくぜん)とは、一言でいうと「健康のために考えられた料理や食べ方」のことです。病気とまではいかないけれど、なんとなく調子が悪い…という未病(みびょう)の状態や、体質的に弱い部分を整えるための食事法として、今では広く活用されています。

使う食材は、ふだんスーパーで手に入るものから、漢方薬として使われる生薬(しょうやく)までさまざま。大切なのは、自分の体質やそのときの体調をよく知り、「足りないものを補い、整えていく」ことです。

薬膳を考えるときのポイント

薬膳では、以下のような要素をもとにメニューを組み立てていきます。

- 個人の特徴(年齢、性別、体質、体調、生活環境)

- 季節(春・梅雨・夏・秋・冬)

たとえば春は、外からの影響を受けて、目のかゆみや鼻づまり、咳などの症状が出やすくなり、東洋医学でいう「肝(かん)」の働きも活発になります。このバランスが乱れると、気分が不安定になることも。そんなときは、春の旬の食材を中心に、体を温めてくれる温性で、少し辛みや甘みのあるものをとるとよいとされています。

食材と生薬の違いって?

薬膳で使う材料は、はっきりと「これは食材」「これは薬」と分かれるわけではありません。実は、そのあいだにはグラデーションのようなものがあります。

たとえば、大棗(たいそう)は漢方薬としても使われますが、棗(なつめ)は中華や韓国料理に登場することもありますし、デザート感覚でそのまま食べることもできます。桂枝(けいし)は、洋菓子や和菓子、ドリンクなどに使われているシナモンやニッキのことです。

健康体であれば、ふだんの食事で特に生薬を使う必要はありません。ただし、季節の変わり目などには、体が外からの影響を受けるので、ちょっとした体調ケアに薬膳の考え方を取り入れるのはおすすめです。

薬膳は「治療食」でもある

風邪でのどが痛いときに、大根とはちみつを組み合わせて食べる──これも立派な薬膳(食薬)です。

もし慢性疾患があったり、体質そのものを改善したい場合には、より積極的に「食で治す」アプローチとして、生薬を使った薬膳が選ばれることもあります。これは、漢方薬や鍼灸と同じく、東洋医学の知恵を取り入れた方法です。

最近では「薬膳=生薬入り」と限定せず、ふつうの食材を使ったヘルシーな料理も広い意味で薬膳と呼ばれています。ただし、体質によっては避けたほうがよい食材や生薬もありますし、アレルギーや相性の悪い組み合わせもあるため、体に合った選び方がとても大切です。

身体を支える「気・血・水」と、そのバランスについて

薬膳や東洋医学では、「気(き)・血(けつ)・水(すい)」の3つが、私たちの体を支える基本のエネルギー・構成要素と考えられています。これらがバランスよく働いていると、心も体も健やか。でも、どれかが不足したり、滞ったりすると、ちょっとした不調や病気につながるとされています。

◆ 気(き):体を動かすエネルギー

「気」は、私たちの命のエネルギー。見えないけれど、確かに体の中を巡っていて、

- 体を温めて体温を保つ

- 病気やウイルスなどから守る(免疫力のような役割)

- 内臓の位置を保ち、体液が漏れないようにする

- 食べ物を栄養に変え、汗や尿・便を作り出す

- 血の巡りを助ける

など、体全体の活動を支える大事な力です。

◆ 血(けつ):栄養と心を支える

「血」は、身体中に栄養を届ける大切な液体。臓器や筋肉、肌や髪にも栄養を送り、元気に働けるようにしてくれます。また、精神を安定させる働きもあり、ストレスや不眠などにも関係しています。

ちなみに東洋医学では「気と血は同じ源から生まれる」と考えられていて、

- 気が血を動かす力になり

- 血が気を生み出すもとになる

という関係性があります。

◆ 水(すい):うるおいと流れの調整役

「水」は、体内の水分や分泌物のこと。漢方では「津液(しんえき)」と呼ばれます。

血液以外の水分(リンパ液や唾液、汗、涙など)で、体のうるおいや、関節の滑らかさ、体温調整にかかわっています。

気・血・水・熱のバランスがカギ!

気・血・水は、体内で熱(あたためる力)も生み出します。つまり、身体はこの「気・血・水・熱」の4つの要素がバランスよく保たれてこそ、元気でいられるのです。

ですが、ストレス・不規則な生活・季節の影響などで、このバランスが崩れると、体にさまざまな不調が出てきます。

バランスが崩れるとどうなる?〜8つの体質タイプ〜

東洋医学では、体調や体質の乱れを「8つのタイプ」に分類して、その人に合ったケアをしていきます(これを「八綱弁証」や「気血津液弁証」と呼びます)。

具体的には:

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| 気虚(ききょ) | エネルギー不足で疲れやすい、風邪をひきやすい |

| 陽虚(ようきょ) | 冷えやすい、寒がり、手足が冷たい |

| 気滞(きたい) | イライラ、張った感じ、ゲップやため息が多い |

| 血虚(けっきょ) | 顔色が悪い、めまい、肌や髪の乾燥、不眠 |

| 血瘀(けつお) | 血のめぐりが悪く、肩こりや生理痛がつらい |

| 痰湿(たんしつ) | むくみ、だるさ、重だるさ、湿気に弱い |

| 陰虚(いんきょ) | のぼせ、ほてり、口の渇き、寝汗 |

| 熱盛(ねっせい) | 赤ら顔、イライラ、便秘、ニキビなど炎症系 |

※実際はこれらが組み合わさることも多く、一人ひとりの体質に合わせた見立てが大切です。

陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)って?

薬膳や東洋医学の基本にあるのが「陰陽五行説」という考え方です。

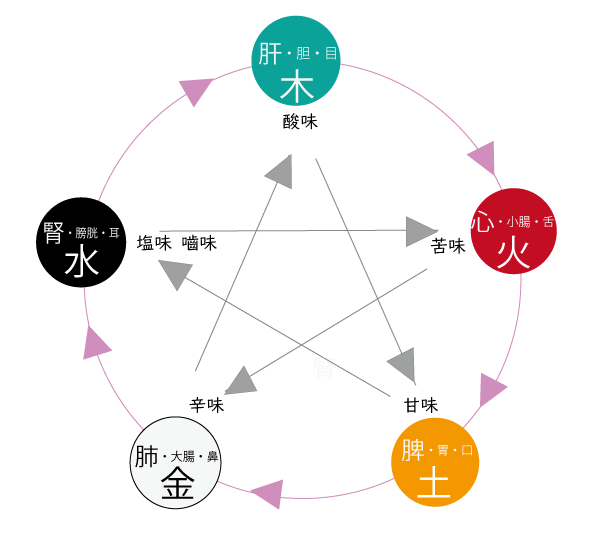

● 五行=自然界の5つの要素

「木・火・土・金・水(もっかどこんすい)」の五つの要素で、自然も人の体も成り立っていると考えます。

| 木 → 火 → 土 → 金 → 水 → 木…

(木は燃えて火を生み、火は灰=土に、土から金属ができ、金は水滴を生じ、水は木を育てる)

これは助け合う関係(相生/そうせい)です。

● 抑え合う関係(相剋/そうこく)

| 木 ─|→ 土を押さえる(根が土を守る)

| 火 ─|→ 金を溶かす(火で金属を溶かす)

| 土 ─|→ 水の流れを止める(堤防のように)

| 金 ─|→ 木を切る(金属で木を切る)

| 水 ─|→ 火を消す

このように、バランスを保つために必要な抑制の関係も含まれています。

五行は、五臓(肝・心・脾・肺・腎)や五味(酸・苦・甘・辛・鹹)などにも当てはめられ、薬膳の組み立てにも活かされます。

因みに下図は、薬膳お菓子を作って販売しはじめた時期に陰陽五行の図に食材(食薬)を当てはめてみたものです。

例を挙げると、黒ごまはアンチエイジングに良い食薬で、白髪予防に効果があると言われています。これは、成長や老化をつかさどる「腎」の働きをサポートするからなんです。

まとめ

- 気・血・水・熱のバランスが体の健康のカギ

- 不調があるときは、どの要素が不足または過剰なのか見極める

- 陰陽五行の視点で、季節や臓器・味のバランスを整える

- 薬膳は、自分の体質や季節に合わせた「日々のケア」につながる知恵

自然の食材の五味は、味だけではない意味

食材が身体に作用する関係を5分類して五行に当てはめられます。六味としては、淡味が追加できます。

上の図は、その分類の味が側にある臓器にアプローチする、効果をもたせるという意味です。

5味同士の関係は、グレー矢印が、抑え込む関係でピンク印が相性いい関係です。ソースなどは甘辛ソースといいますよね。

酸味ー体の外に出るものを止め、引き締める作用 肝経に入りやすいため肝をやわらげます。

苦味ー余分な水分や熱を取る。解毒作用。便通。心経に入ります。

甘味ー痛みをやわらげたり疲れを取る。虚弱を補う。脾経に入ります。

辛味ー気の巡りを良くし身体を温め冷えや痛みをやわらげる。肺経に入ります。

塩味ーしこりをやわらくしたり排泄の改善。腎経に入ります。

【肝経や肺経というのは、帰経といってその食薬が身体のどこに主に作用するかということです。】

自然の食材の五気を活用しよう

暑い季節は、身体の熱を取る寒性の食材を選び、寒い季節は、温める温性の食材を選ぶなどが例にあります。

寒性・涼性・平性・温性・熱性 これら五つの気の性質に食材を分けることが出来ます。

食材や体質などを五つの性質に分類するための枠組みです。以下に、それぞれの気の性質と、季節による選び方については以下です。

- 寒性(かんせい):

- 寒い性質を持つ食材で、暑い季節に摂ることが一般的です。

- 例: 茄子、ゴーヤ、果物(スイカ、トマト)、海藻など。

- 体を冷やし、暑さから身体を守ります。

- 涼性(りょうせい):

- 涼しい性質を持ち、暑い季節に摂ることが良いとされます。

- 例: ひんやりとした飲み物、柔らかい白身の魚、大豆製品など。

- 体温を下げ、どちらかというと暑い季節に適した食材とされます。

- 平性(へいせい):

- 中庸な性質を持つ食材で、通年で摂取が適しています。

- 例: ごぼう、玄米、さつまいも、鶏肉など。

- 身体の調和を保ち、バランスのとれた食事に適しています。

- 温性(おんせい):

- 温かい性質を持つ食材で、寒冷な季節に摂ることが一般的です。

- 例: にんじん、生姜、ひじき、牛肉など。

- 体を温め、寒冷な季節に冷えから身体を守ります。

- 熱性(ねつせい):

- 温かく発散性の性質を持ち、寒冷な季節に摂ることが適しています。

- 例: 青唐辛子、にんにく、羊肉、ごま油など。

- 体を温めつつ、寒冷からくる不調を緩和するとされています。

これらの五気の理念は、季節や個々の体質に合わせて食材を選ぶことで、身体のバランスを取りながら健康を維持することを目指しています。ただし、これらの概念は伝統的な東洋医学に基づくものであり、科学的な裏付けが不十分な部分もあります。個々の体調や状態に応じて、適切な食事選択を行うことが重要です。

栄養学と薬膳学の違いって?

私たちが普段よく耳にする「栄養学」は、糖質・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラル・食物繊維・水の7大栄養素を分析し、それらをどう組み合わせて健康を保つかを科学的に考える学問です。実はこの栄養学の歴史は、まだ100年ほどと意外に浅いんです。

一方で、薬膳学は約2000年もの歴史があり、中国の古代から人々が食事によって体調を整えてきた知恵の集大成とも言えます。

食べられるもの、食べられないものの区別もつかない時代、人々はたくさんの試行錯誤を重ねてきました。食中毒になったり、病気になったりしながらも、「味は良くないけど薬効がある」ものは生薬に、「薬効もあり、味も良い」ものは“食薬”として、食べながら身体を整える工夫が生まれました。

中国の古典『神農本草経集注』には、神農(しんのう)が人々の病を治すため、数多くの草を試食して72回も中毒にかかったけれど、最後には「お茶で解毒した」とあります。紀元前の中国にはすでに「食医(しょくい)」という食を専門とする医師がいて、食事がどれほど大事にされていたかがわかります。

韓国でも王宮に「食医」がいたそうで、韓国ドラマ『チャングムの誓い』では、薬膳料理を使って人の身体を癒すシーンがたくさん描かれていますね。

西洋医学と東洋医学、どっちがいいの?

最近では、西洋医学のドクターの中にも、東洋医学を取り入れる方が増えています。私自身も患者としての経験から、「うまく使い分けること」がとても大切だと感じています。

たとえば、骨折や緊急の手術などは当然西洋医学の力が必要ですが、アレルギーや慢性の不調といった、原因がハッキリしない症状には、体質改善を目指す東洋医学が向いていることもあります。鍼灸、漢方薬、そして薬膳などですね。

もちろん、まずは検査して原因を見つけるのが前提ですが、原因が見つからないまま薬だけ処方されて終わってしまうことも…。そんなときには、視野を広く持って、自分の体調を「環境」や「食生活」から見直すことがとても大切です。

たとえば、忙しさからつい手に取ってしまうレトルト食品や加工品。便利ですが、添加物が多く含まれていることが多く、知らず知らずのうちに体に負担がかかってしまいます。

私自身、昔は平気で市販の栄養ドリンクやコンビニ食品を摂っていました。でも自然に近い食事を心がけるようになってからは、体が不自然なものにとても敏感になり、久しぶりに栄養ドリンクを飲んだ時、思わず気分が悪くなったほどです。

陰陽五行を知ると、自分の体の見え方が変わる

「陰陽五行説」を学んだとき、私の中で大きな気づきがありました。

私たちの身体は、自然の一部として存在している。しかも、その自然はとても合理的にできていて、そこから外れたもの(人工的な化学物質など)を身体に入れるのは、やっぱり無理があるんだと納得したのです。

薬膳は「薬っぽい食事」だけではありません。確かに、病気のときは生薬を使った本格的な薬膳料理が必要になることもあります。でも、薬膳の本質はもっと広く、「食べることで体を整える」という生活の知恵そのものです。

病院では「耳が悪いなら耳鼻科」「肌荒れは皮膚科」と専門ごとに診てもらえますが、実は「胃が荒れていること」が原因で肌トラブルが出ていることもありますよね。そういった全体のつながりを診るのが東洋医学です。

東洋医学では、問診・舌診・脈診・触診などを通じて、体全体のバランスを読み取りますし、古い文献にも「病気を見るときは、その人の社会的背景も見なければならない」と書かれています。

そうした広い視点を持つと、私たちの「食」がいかに大切かが自然と見えてくるはずです。

最後に

薬膳の位置づけを簡単な図で表してみました。

健康な人が毎日の食事を整えるためにも、体質を改善したい人が症状に合った食薬や生薬を取り入れるためにも、薬膳は生活の中に生かせる知恵です。

「薬っぽい食事」ではなく、「おいしくて、体に優しい、自然に寄り添った食事」として、ぜひ薬膳を取り入れてみてくださいね。