参鶏湯の食薬選びと調理法

今年の冬、韓国で購入した生薬入りの参鶏湯キットと丸鶏を使い、本格的な参鶏湯を仕込みました。

参鶏湯の生薬は一般的に高麗人参が使われますが、今回のレシピでは黄耆(おうぎ)をメインに使用しました。黄耆は漢方で馴染み深く、免疫力強化や気の補充に優れています。一方、日本国内では黄耆は食品としての販売が規制されている場合が多いので入手が難しいこともあります。これは参鶏湯キットの中に入っていたものです。

また、高麗人参は血圧上昇作用があるため高血圧の方には慎重に使う必要がありますが、黄耆は血圧を下げる作用があり、降圧薬との併用には注意が必要です。

この点は体質や服用中の薬との相性を考慮し、専門家に相談することをおすすめします。

参鶏湯の調理法について

生薬や中薬、食材の特性を活かすため、韓国語や中国語の情報を日本語字幕で精査し、日本ではほとんど見られない本格的な作り方を参考にしました。丸鶏はAmazonで購入。調理にはかなり大きめの鍋が必要です。

参鶏湯の作り方

-

生薬の下準備

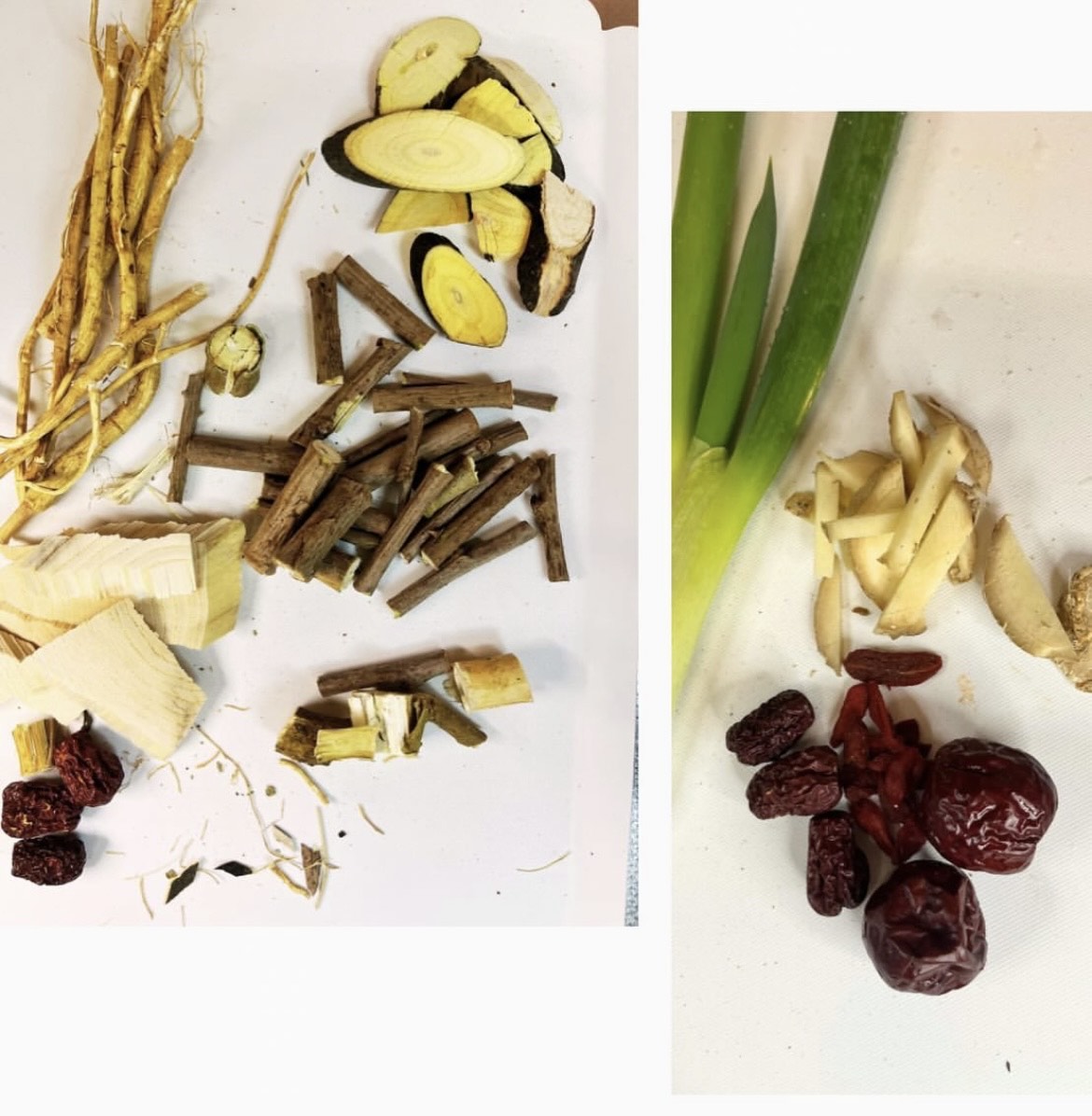

黄耆、五反皮(ごたんぴ)、ウコン、はと麦、桑葉などの生薬を出汁取り用の袋に入れ、2リットルの湯で約40分じっくり煮出します。

(ここでは生薬と食薬の両方を活用しています)

-

鶏の準備

丸鶏は洗浄し内臓を取り除きます。鶏の腹腔に米を詰めます。今回は餅米が手に入らず白米を使用しましたが、栗を一緒に入れても風味豊かになります。 -

煮込み開始

生薬の出汁に鶏肉を入れ、生姜、棗(なつめ)、クコの実、ネギを加えます。棗とクコの実は、煮崩れが気になる場合は後半に加えても良いです。 -

煮込み時間

中火で約40分煮込みます。圧力鍋の場合は沸騰後中火で20分加熱し、その後10分蒸らします。柔らかさが足りなければ水と酒を追加し、さらに煮込みます。 -

黄耆の追加処理

生薬袋から黄耆のみ取り出し、さらに煮込みを延長します。黄耆は柔らかくなり食べられる部分もあります。 -

味付け

最後に塩、胡椒で調味。豆板醤や唐辛子を加えると味にアクセントがつき、さらに美味しくいただけます。

美味しい食べ方のポイント

-

初回はシンプルにそのままの滋味を味わうのがおすすめです。

-

2回目は豆板醤など辛味調味料を加えて味変を楽しみます。

-

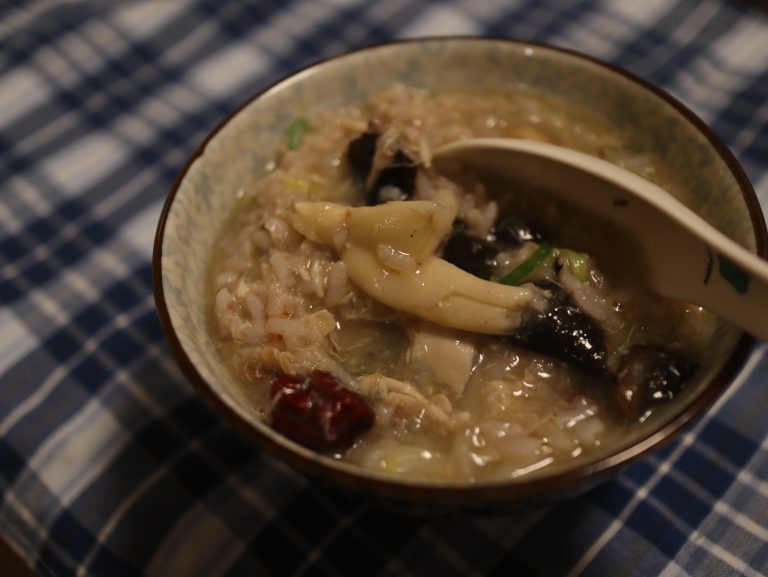

仕上げに木耳(きくらげ)、棗、もやし、ネギなどの野菜を追加し、最後は雑炊として鶏の旨味を余すところなくいただきます。

参鶏湯はクセのないあっさりした味わいで、滋養強壮に優れた薬膳料理の代表格です。

参鶏湯(サムゲタン)の薬膳的効能

参鶏湯は、中医学でいうところの「補気健脾(ほきけんぴ)」と「補腎填精(ほじんてんせいー腎を補い、精を満たして、生命力・生殖力・免疫力を高める)」の効果をあわせ持つ、非常に優れた補養食です。

-

鶏肉:補気・補中・益精作用があり、体力回復や胃腸の弱りに良い。

-

黄耆(おうぎ):代表的な補気薬。気虚を改善し、免疫力を高める。

-

棗(なつめ):脾を補い、血を養い、精神安定にも効果的。

-

クコの実(枸杞子):肝腎を補い、目の疲れや虚弱体質の改善に。

-

はと麦(薏苡仁):脾を健やかにし、水分代謝を改善。むくみにも有効。

-

ウコン(鬱金):肝の気を巡らせ、炎症を抑える効果も期待できる。

これらの組み合わせは、気虚体質・脾虚・腎虚などに対応する「補剤」としての薬膳スープといえます。

参鶏湯のバリエーション

体質別アレンジ例

| 体質・症状 | 追加食薬の提案 | 説明 |

|---|---|---|

| 冷え性・陽虚 | 附子、乾姜、桂皮 | 身体を温め、腎陽を補う方向にシフト。冬場におすすめ。 |

| 血虚・顔色が悪い | 当帰、熟地黄 | 補血薬を加えて血を養うタイプに。女性向けアレンジ。 |

| 更年期・イライラ | 百合、酸棗仁、麦門冬 | 肝の気を緩め、心を鎮める効果も追加。神経過敏に。 |

| 肌荒れ・便秘 | 白きくらげ、杏仁、蜜棗 | 潤いと排泄を助ける薬膳スープとして変化。 |

※これらの食薬は、個人の体質や病歴に応じて調整が必要です。