黄砂のあとに、突然あらわれた身体の異変

3月25日、黄砂がひどかった日を境に、それまで何年もまったくなかったアレルギー症状が突然あらわれました。2日間ほど続いた鼻水やくしゃみに加えて、身体全体のかゆみ。その後は、鼻水くしゃみは全く無いものの、全身のかゆみに悩まされ、「これは黄砂のせいでは?」と思い、20年ぶりにアレルギー検査を受けることにしました。

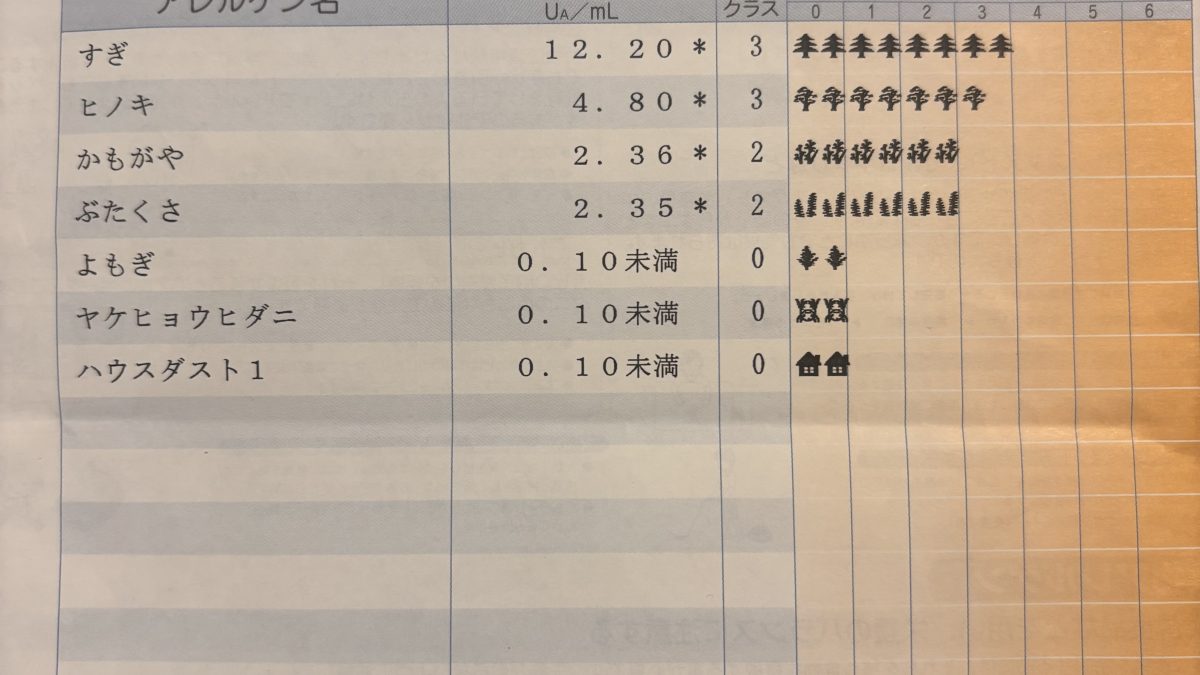

黄砂アレルギーに特化した検査項目はないのですが、検査結果を見て驚きました。

26歳の頃にも、40歳頃にも「スギ」「ヒノキ」のアレルギー抗体値(IgE抗体)はクラス0(陰性)だったのに、今回はクラス3になっていたのです。明らかに、アレルギー反応が発生し始めているサインでした。今回クリニックでは、かゆみを抑えるビラノア錠を処方されました。

克服したはずのカモガヤ花粉症が、再び出現?

さらに、5月に飛ぶイネ科の花粉で、過去にスッキリ克服した「カモガヤ」花粉に対してもクラス2のアレルギー反応が確認されました。

実は約25年前、カモガヤに対してクラス5以上の重度アレルギーだった私が、ルイボスティーなどを取り入れて見事に克服した経験があります。それ以来、長年アレルギー症状は一切出ていなかったのですが、今回の結果から、潜在的にアレルギーが復活の準備を始めていることがわかりました。

まるで、体内で炎症を抑えていたバリアが「期限切れ」になったかのようです。

高齢になってから花粉症を発症する人も少なくなく、80代で初めてなる例もあるとか。よく「アレルギーはコップに水が溜まってあふれるようなもの」と言われますが、本当にその通りだと実感しました。

花粉症を治す?抑える?私の克服体験と、最近の食養生の動向

症状を一時的に抑える薬ではなく、根本から体質を変えて花粉症を克服する方法は、昔からさまざまに語られてきました。

私自身も、過去の克服記事(記事最後にリンクあり)にあるように、一時的なアプローチをいくつか試してきましたが、ルイボスティーは本当に体に合っていたようで、飲んでいた期間に炎症が収まり、飲まなくなってからも症状が消えたままになっていました。

最近は、「4毒」とされる食材を抜くことでアレルギー体質の改善を目指す食養生も注目されています。

「4毒抜き」とは?

よしりんドクターの動画で紹介されているように、以下の4つの食品を避ける方法です:

- 小麦粉(グルテン)

- 甘い食べ物(砂糖)

- 植物油(特にリノール酸系)

- 乳製品

一時期、「ヨーグルトを毎日500ml食べると花粉症が軽くなる」という情報もありましたが、私の場合はほとんど効果が感じられませんでした。

酪酸菌とフラクトオリゴ糖で、腸から炎症ケア

最近の研究では、腸内環境を整え、身体の炎症を抑えるカギとなるのが「酪酸菌」だと言われています。

その酪酸菌を育てるために有効なのが、「フラクトオリゴ糖」を含む食材の摂取です。

要約チャンネルの要点まとめ:

- フラクトオリゴ糖を含む食材:ごぼう、玉ねぎ、チコリなど(キク科の植物)

- これらを食べつつ、糖質を控えることが大切

甘いお菓子やチョコレートを食べすぎると、アレルギーだけでなく肌トラブルにも直結します。薬膳の視点でも、「甘味の摂りすぎは鼻づまりを招きやすい」とされます。

抗炎症効果に+蓮根仲間入りきんぴらごぼうレシピ

ごぼうと言えば、手軽に作れる「きんぴらごぼう」。繰り返しになりますが、ごぼうは、フラクトオリゴ糖を含む食材で、身体の炎症を抑えるカギとなる「酪酸菌」のえさになります。

今回は、そこに粘膜を守る「蓮根」を加えた蓮根入りきんぴらごぼうを紹介します。シャキシャキの蓮根が加わって、食感がいい一品です。しかも、砂糖を使わずにみりんの自然な甘みで仕上げます。

使用食材と薬膳的効能

1. ごぼう(牛蒡)

- 性味:辛・苦・涼

- 帰経:肺・胃・大腸経

- 効能:解毒、デトックス、抗炎症、整腸、ポリフェノール豊富

2. にんじん

- 性味:甘・平〜微温

- 帰経:脾・肺経

- 効能:滋養強壮、免疫強化、冷え対策、粘膜保護

3. 蓮根

- 性味:甘・涼

- 帰経:心・脾・胃経

- 効能:粘膜修復、止血、抗炎症、ストレス緩和、潤肺

調理のポイント

- ごぼうはアク抜きしないのがおすすめ(ポリフェノールを逃さないため)

- ささがきにしたごぼう・にんじん・蓮根を胡麻油で炒め、みりんをたっぷり加えて甘さを調整

- みりんが煮詰まりすぎる前に、醤油を回しかけて全体に絡める

- 甘さが足りない場合は、黒糖やてんさい糖で自然な甘さをプラスしてもOK

- 仕上げに黒ごま、くるみ、生姜汁などをトッピングすると、アンチエイジング効果もアップ

ごぼう・にんじん・蓮根の比率は1:1:1が基本ですが、体調や季節に応じて調整してOKです。

花粉症と無縁になるためにできること

アレルギー体質は、一度克服したと思っても再び出現することがあります。年齢に関係なく、何歳であっても突然発症する可能性があるというのが、今回の私の実体験です。

だからこそ、食養生は「一生の習慣」として続けていくことが大切だと改めて感じました。

美味しく、手軽に、そして体に優しく。

日々の食事で、アレルギー体質に寄り添っていきたいと思います。